絵本は子どもの成長とともに増えていき、気づけば収納場所がなくなっているケースがあります。お気に入りの一冊をすぐ手に取れるようにしながら、思い出として残したい本は丁寧に保管したいものです。

収納のアイデアとポイントを押さえるだけで、部屋がスッキリ見える絵本収納を紹介します。大人の負担を減らしながら、子どもがいつでも絵本を手に取れる環境を整えていきましょう。

目次

スッキリ片付く!絵本の収納アイデア6選

子どもの健やかな成長を促すために日々読む絵本だからこそ、使いやすく、しまいやすい読書環境を整えたいもの…。各アイテム別に絵本を収納する方法について紹介します。

絵本棚(絵本ラック)

ひとつ目の絵本収納法は、絵本棚(絵本ラック)にしまうことです。絵本棚は本の表紙が表にくるように並べて収納できる棚のことで、子どもの手に取りやすい設計になっています。

絵本の表紙が見える状態で収納できるので、子ども自身でお気に入りの定位置を決めやすくなります。子どもも大人も、読みたい本を見つけやすくて便利です。

材質も木の温もりが伝わる木製のナチュラルなものや、布製のコットンタイプのものまで豊富です。おしゃれなデザインが多いため、インテリアとしても活躍します。

絵本の表紙を見せながら、おしゃれに収納したい場合に向いています。

ブックシェルフ

大人用のブックシェルフを使用して絵本を収納することもできます。ブックシェルフとは、一般的に本棚のことを指しますが、本以外に雑貨や観葉植物などを飾ることも可能です。

単行本のサイズからA4サイズほどの大きな絵本まで、商品によって幅広いサイズの本を収納できます。また絵本棚と違って、本の背表紙が表にくるように並べられるので、より多くの冊数を収納できるのが特徴です。

なお、ブックシェルフは高さがあるアイテムが多いので、棚の高い場所は上の子用、低い場所は下の子用といったように、手に届く場所によって収納場所を変えるのもおすすめです。

収納する冊数が多く、兄弟別に収納場所を区切りたい場合に、ブックシェルフを活用してみるとよいでしょう。

ローシェルフ

壁面にローシェルフを設置して絵本を収納する方法もあります。ローシェルフは背の低い収納アイテムです。棚の背丈は40〜100cm程度のため、小さな子どもの絵本収納として特に活躍するでしょう。

絵本を読んだ後も子どもが無理なく片付けられるので、ものを使ったら戻す習慣を育むのにもぴったりです。

また、絵本収納としてだけでなく、空間の仕切りとしてローシェルフを活用できます。スタイリッシュに空間を使いながら絵本を収納したい場合に、ローシェルフは役立つアイテムです。

マガジンラック

マガジンラックを使用して絵本を収納する方法もあります。表紙を見せて収納できるため、子どもが直感的に好きな絵本を選びやすく、読書の習慣づけにもつながります。背表紙だけではわかりにくい絵本も、表紙が見えることで興味を引きやすいのが大きなポイントです。

また、低い位置に設置すれば子ども自身で出し入れできるようになり、「自分で選んで読む」という主体的な行動を促せます。さらに、ラックの下部や側面に棚がついたタイプなら、絵本だけでなく小物やワークブックも一緒に収納でき、部屋をすっきりと整理できます。

コの字型シェルフ

コの字型シェルフはシンプルな形ながら、絵本収納にとても便利です。高さが低いため子どもでも手が届きやすく、自分で本を出し入れする習慣づけに役立ちます。絵本を立てて並べれば表紙も見やすく、平積みすれば厚みのある大型絵本も安定して収納できます。

シェルフの上部にはおもちゃや雑貨を置けるので、ちょっとしたディスプレイスペースにもなります。

木製や金属製など素材やサイズ展開も豊富で、収納したい絵本の量や大きさ、部屋の雰囲気に合わせやすいのも魅力です。

スタッキングできるボックス

スタッキング可能なボックスは絵本収納に役立ちます。本棚やシェルフのように設置場所を固定する必要がないので、必要に応じて移動できるのも便利です。

100円均一などで購入できるため、万が一壊れてしまっても買い替えがしやすく、気軽に使えます。

絵本の冊数に合わせてボックスを積み重ねられるため、柔軟性のある収納方法といえるでしょう。リビングや寝室など、子どもが読む場所にいつでも移動できるところも魅力です。

絵本の収納で押さえておきたいポイント

絵本収納で大切なことは、子どもにとって使いやすく、片付けやすい環境を整えることです。収納する際に意識するといいことや考え方を4つ紹介します。

子どもが片付けやすいようにする

まず、子どもにとって片付けやすい環境を整えることが最も大切です。絵本を使う子ども自身が、手に取りやすい高さに絵本を収納できるようにしましょう。

また、表紙が表にくるように配置すると、読みたい絵本を自分で選びやすくなります。

絵本のサイズを揃える

絵本を収納するときは、サイズを揃えて並べるのがおすすめです。サイズごとに絵本を収納することで見た目がスッキリするだけでなく、絵本を出し入れしやすくなります。

大きなサイズから小さなサイズまで、順番に絵本を並べるのがおすすめです。なお、収納スペースや棚に余裕がある場合は、サイズごとに収納する棚を変えるとよりおしゃれに見えます。

よく読む本は出しやすくする

よく読む絵本は出し入れしやすい場所に収納するのがおすすめです。例えば、小さな子どもの場合、ローシェルフなど低い位置に絵本をしまうことで、子ども自身でいつでも好きなときに絵本を取り出せます。

また、絵本棚で表紙が見えるように配置するのもよいでしょう。よく読む本だからこそ、使い勝手のいい場所に収納したいものです。

収納場所を分散させる

収納場所を複数設けることも絵本収納のコツの一つです。子どもが絵本を読む場所は、家の中で1箇所だけには限りません。

リビングや子供部屋、寝室など、いろいろな場所で読むこともあるでしょう。場所に応じてよく読む絵本を収納すると、必要な絵本を毎回取りに行く必要がないため大人の負担も軽減できます。

また、その場ですぐに絵本をしまえるので、部屋も散らかりにくくなります。

読まなくなった絵本の手放し方

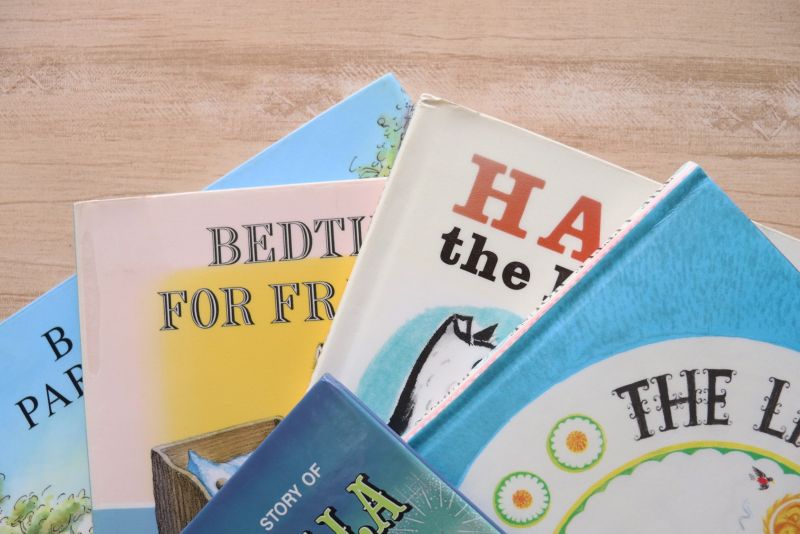

年齢が上がるにつれて、子どもは絵本を読まなくなるものです。そのため、読まなくなった絵本を捨ててしまう方もいるでしょう。しかし、捨てる以外にも絵本を手放す方法はたくさんあります。

それぞれの方法を確認した上で、ご自身にぴったりな絵本の手放し方を選んでみてください。

フリマアプリで売却する

まず手放し方の一つ目は、フリマアプリを通じて絵本を売却することです。状態が綺麗な絵本をピックアップして、フリマアプリで売ってみましょう。

なお、フリマアプリに売却する絵本を登録したり、自分で発送したりするのが面倒だという方は、古本買取サービスを利用するのもおすすめです。

買い取って欲しい絵本をピックアップし、直接店舗に持ち込むまたは集荷を依頼するなど、買取方法はサービスによって異なります。絵本が買取対象かどうかを確認した上で、古本買取の利用を検討してみてください。

図書館などに寄付する

不要になった絵本は図書館や児童施設などに寄付することもできます。受け入れ先の施設が寄付を募集しているかどうか確認してから行いましょう。

なお、寄付する際には、一連の流れも知っておくと安心です。特に、絵本を郵送する場合は送料が送り主負担のケースもあるため、寄付する冊数が多いとかえって自己負担額が高くなるので注意してください。

親戚や友人に譲る

絵本を必要とする親戚や友人などに譲るのもおすすめです。事前に絵本の状態をしっかりと確認したうえで、状態の良い絵本を選別しておきましょう。

また、一方的に絵本をあげるとかえって相手の迷惑になってしまうため、事前に先方の意思確認をしておくことも重要です。

トランクルームで一時保管する

どうしても手放せない大切な絵本があるときは、トランクルームで一時的に保管するのも有効な選択肢です。

空調設備が整っている室内型トランクルームに預ければ、劣化を防ぎながら保管できます。なお、トランクルームには場所を借りるタイプのほか、保管して欲しいアイテムを箱に詰めて集荷を依頼する宅配型もあります。

預けたい絵本の量や期間に応じて適したサービスを選び、効率よく絵本を保管しましょう。

お気に入りの絵本を賢く整理しよう

絵本の収納はちょっとした工夫で部屋の中をスッキリ見せることができます。子ども自身で整理しやすい環境であれば、本に親しむきっかけにもつながるでしょう。

絵本が増えてきたときは、フリマアプリで売却したり知人に譲ったりして、次に役立てるのも素敵な方法です。収納場所が限られている場合は、トランクルームを利用することで劣化を気にせず長期保管ができます。

ご家庭に合った収納アイデアを取り入れて、お気に入りの絵本を大切に管理していきましょう。